65. 압성토 (loading berm) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

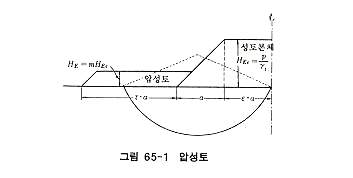

압성토는 성토의 연약지반 대책공법의 하나로서 그림 65-1과 같이 성토본체 비탈면 끝에 본체에 이어서 시공하는 성토인데 이것은 연약지반의 활동파괴에 의한 성토의 비탈면 끝 부근 지반의 융기를 억제하는 역할을 한다. 압성토의 규모는 성토안정에 깊은 관계가 있으므로 이것이 적절하지 않으면 그 효과가 적고 활동파괴를 조장하는 경우도 있다. 압성토의 폭과 높이는 압성토를 포함한 성토전체와 압성토만의 사면안정계산을 하여 결정하는 것이 일반적이다. 성토 전체의 안정에 있어서 균일한 지반의 활동면은 그림 65-1과 같이 원호로 하여 성토의 한계고를 식 (1)로 구할 수 있으며, 또한 성토 전체의 치수는 식 (2) 및 식 (3)으로 구할 수 있다.

상기 식에서 압성토의 폭 τㆍa 가 결정되면 안정계수 Ns를 최대로 하는 m은 식 (3)으로 구할 수 있으며, 따라서 압성토 높이는 He = mㆍHec 가 된다. 이렇게 하여 구한 압성토고(He)에 대하여 성토 전체가 불안정하면 압성토 폭을 증가시키거나 다른 공법을 채용하여야 한다. 또한 압성토 폭은 연약층이 두꺼울 때는 본체성토 폭 1/2로 하는 경우가 많으며, 이때는 식 (3)의 m은 0.3 전후의 값이 된다. 지반 표층부가 매우 연약할 때는 압성토자체의 비탈 끝에 활동이 생기는 경우가 많으므로 압성토고(He)는 일반적으로 He = q_d / γFs 로 구한 값 이하로 하는 경우도 있으며, 여기서 q_d 는 지반의 한계지지력이다. 압성토 안정해석시 지반의 전단강도는 원지반에서 측정한 것을 그대로 사용하는 경우와 침하에 따른 지반의 강도증가를 고려하는 경우가 있다. 압성토는 일반적으로 성토본체를 완속 단계시공해도 불안정할 때에 채용되므로 안정계산시에는 지반의 강도 증가를 고려하는 경우가 많은데 이때에는 시공시에 강도 증가로 균형이 잡힐 때까지 단계적으로 장시간에 걸쳐 성토를 해야 한다. 또한 압성토를 시공하면 연직응력이 증가하여 침하량이 증가하므로 소요의 성토고를 확보하기 위해서는 성토본체에 덛쌓기를 해야만 하기 때문에 안전율이 저하되지만 압성토에 의한 유효응력이 증가하는 만큼 지반이 압축강화되므로 실제로 안전율은 높다고 생각된다. 시공시 압성토는 성토본체보다 먼저 시공하는 것이 효과적이나 일반적으로 압성토 높이까지는 성토본체와 수평으로 시공하고 계속하여 성토본체를 시공한다.

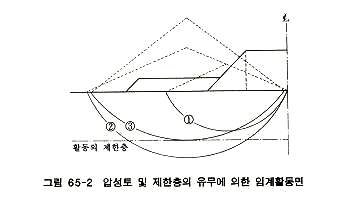

압성토는 평형하중으로서의 효과를 충분히 발휘할 수 있도록 다짐에 유의하여 밀도증대를 도모하는 것이 좋다. 그림 65-2와 같이 제형단면의 성토에 대한 임계원이 ①이라고 할때 압성토를 시공하면 성토 전체의 폭이 증가하므로 임계원은 ② 와 같이 심도가 깊어진다. 그러나 연약층이 비교적 얇을 때는 하부에 단단한 층이 활동 제한 층으로 작용하여 활동원은 ③의 위치로 이동하므로 활동면에 따른 활동모멘트를 감소시키는 효과가 커진다. 이러한 압성토공법을 연약대책공법으로 채용하려면 넓은 부지 폭과 많은 토량이 필요하므로 충분한 부지와 저렴한 성토재를 확보할 수 있는 조건을 갖추어야 하며, 성토 완공 후 기초지반이 충분히 압밀되어 안정되면 압성토를 제거하고 그 토지를 다른 목적에 이용할 수도 있다. 압성토는 예부터 연약지반대책공법으로 많은 실적이 있으며, 연약지반대책공법을 채용하자면 이 공법을 먼저 검토하게 되며, 이 압성토는 주로 예기치 못한 활동파괴가 생길 때 응급조치공법으로 이용되는 경우도 있는데 산사태의 경우는 산사태 말단부에 압성토를 하면 산사태 토괴와 평형을 유지하여 사면이 안정된다. 그러나 산사태 말단부는 계곡의 도랑 또는 하천에 접속되는 경우가 많으므로 압성토가 세굴되어 하류에 피해를 줄 우려가 있으므로 그 대응책을 고려해야만 한다. 하천제방의 누수대책을 위한 압성토는 투수층의 수압에 대하여 표토가 파이핑현상을 일으키비 않도록 하중을 주어 균형을 유지시키는 것으로서 표토가 얇아서 침투수가 집중되는 지점에 시공할 경우 효과적이며, 표토가 두꺼운데도 수압이 높기 때문에 파이핑이 일어나는 곳에서는 효과가 적다. |

|

|

|

|