22. 레올로지(Rheology) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

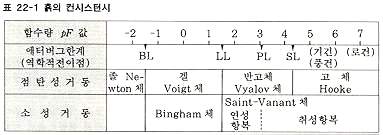

레올로지의 레오(rheo)는 그리스어로 "흐르다"를 의미하고, 힘을 받은 물체의 변형ㆍ유동을 다룬 것으로서 고분자 물질, 플라스틱가공, 식품 등 공업화학 분야에서 물성론에 근거한 역학으로 발전하였다. 역학거동을 고려하면 외력에 의해 체적과 형태가 변화하지 않은 이상가체(유그리드 고체)와 점성이 없는 비압축성유체(파스칼 액체)를 고려하여 양극으로 하면 실존의 물질은 양자 사이에 위치한다. 이상화하여 탄성의 Hooke 고체, 소성의 Saint-Vanant 또는 Bingham 고체, 점성의 뉴턴 액체 등이 기본적으로 고려되고 있다(그림 22-1, 22-2 참조). 그래서, 탄성에는 spring, 소성에는 slider, 점성에서는 dashpot 로 나타내고 이러한 요소의 조합에 의해 흙의 역학적 거동을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 병렬형 Voigt 모형은 크리프해석의 기본형이고, 직렬형의 Maxwell 모형은 응력완화의 기본형이다. 이러한 점탄성거동은 항복전의 거동이지만, 흙이 항복하여 탄성을 잃게되면 소성거동(Saint-Vanant 모형)으로 된다. 항복 후의 유동(소성유동)에 있어서는 dashpot를 병렬로 한 Bingham 모형이 기본이다. 흙에서는 일반적으로 비선형거동이 현실의 문제로 되고 복합형 점성의 村山ㆍ 田모델 등 여러 가지 모델이 제안되고 있다. 흙의 압축시험에서는 일반적으로 변형속도가 큰 것 외에 응력-변형 곡선의 기울기는 크게 되어 있다. 속도가 빠르면 시간 간격을 단축할 수 있다. 점성율과 탄성율의 비는 시간의 차원을 가지고 관측시간(시간 간격)과의 대소에 의해 흙은 탄성적이라기 보다는 점성적으로 보는 것이다. 이같은 거동을 파악하기 위해서는 점탄성체로서의 이해가 필요하다. 흙이 탄성을 갖는 메커니즘은 두 가지인데, 그 하나는 흙입자, 광물질이나 결정이 가진 탄성(에너지 탄성)으로, 흙구조면에서 보면 고탄성이다. 또 하나는 흙입자를 둘러싸고 있는 대립이온의 열운동에 의한 것으로써 고무와 기체의 탄성(엔트로피 탄성)과 동일하다. 고함수비에서는 엔트로피 탄성, 저함수비에서는 에너지 탄성이 나타난다. 물질의 탄성율은 어느 온도(전이점)를 경계로 크게 변하며, 흙의 경우에는 어떤 함수비(pF)에서 크게 변화하기 때문에 그 함수비는 역학적 전이점으로 말할 수 있다. 흙의 컨시스턴시를 규정하는 애터버그한계에는 흙과 같은 성질이 반영되어 있다. 이러한 것은 pF 크기에 따라 나타내면 표 22-1과 같다. 낮은 pF측으로부터 보면 침강체적 상태의 Bingham 한계 BL에서는 친수적인 성격이 강한 겔로서, 엔트로피 탄성을 나타낸다. 항복치는 대단히 작기 때문에 예를 들면, 반복에 의한 작은 외력에 의해 항복하고 Bingham 유동을 일으킨다. 항복으로 흙입자의 표면이나 구조중에 구속되어 있는 물이 자유수로 되면 연화가 생긴다. 외력의 감소과정에서는 두 개의 유동형식으로 나누어진다. 산흙이나 수소 점토와 같은 수화층이 작은 것과 알로펜이나 나트륨 점토같은 것이다.

액성한계시험의 고함수비 쪽의 유동은 겔의 항복에 의한 구속수의 자유화이므로 몬모릴로나이트와 카올리나이트의 액성한계의 차이를 비롯하여 교환이온, 염류농도, 농도의 영향 등 어는 것도 정성적으로는 식(2)속에서 그 이유를 찾을 수 있다. 흙의 소상을 만드는데 적당한 재료로서 손가락으로 누룰 정도의 작은 외력으로 영구변형을 남기는 것과 같이 항복치가 작은 것과 함께 중요한 것은 항복후의 거동이다. 항복 후 즉시 파단하는 것을 취성파괴, 파단의 전후 과정으로서의 유동이 길게 계속되는 것을 연성파괴라 한다. 소상을 만드는 데는 힘을 받으면 즉시 미세한 균열이 생기지 않고 얼마정도까지 변형이 계속되는 연성거동을 지속하는 것이 중요하다. 소성한계시험은 시료를 이겨 파단에 이르게 하는 파괴시험으로서 연성파괴를 일으키는 최소의 함수비를 구할 수 있다. 취성의 메커니즘은 파단 직전에 가장 조밀한 상태에 달하기 때문에 다이레이턴시에 의한 것으로 생각된다. 이 때 행동단위 내의 구속수의 자유화가 연성거동에 기여하는 것은 물론이다.

최후로 수축한계는 건조수축변화 귀착점의 함수비이지만 물의 증발에 의한 수축응력에 의해 넓은 의미로서의 연성거동적인 변형으로서 정규수축을 얻을 수 있다는 견해도 가능하다. 이런 경우 외력이 없는 평형계에서는 흙입자-물계의 집합상태는 토중수의 상태량인 PF로 결정하는 방법을 정리하면 표 22-1과 같다. |

|

|

|

|