111. 풍화잔적토(decomposed residual soil) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

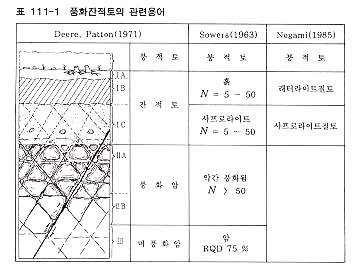

지질학 및 토양학 분야에서는 전부터 잔적토라는 용어가 사용되고, 토목현장에서는 풍화토라는 용어가 사용되어 왔으며, 이 양자의 결합형으로 풍화잔적토라는 말이 생겼는데 최초에 풍화라는 말은 형용사로 사용되어 온 것이 1개의 용어로 일반화된 것으로 보여진다. 잔적토의 지질학적인 정의는 암석이 풍화, 토양화되어 그 장소에 잔류되어 있는 흙을 말하며, 토질공학적인 의미에서의 정의는 명확하지 않고 국제적으로도 의견이 많다. Deere 와 Patton(1971)은 표 111-1 과 같이 풍화층 중에서 토양학에서 말하는 A 층, B 층, C 층에 해당하는 부분을 잔적토라 하였으며, Sowers(1963)는 풍화층 중 N 치가 50 이하인 부분을 잔적토라 하였으며, Sowers(1963)는 풍화층 중 N 치가 50이하인 부분을 잔적토로 하고 그 중에서 완전히 토양화되어 있는 상층 부분은 흙(soil), 그 하부에 모암조직이 명확한 부분을 saprolite 라고 구별하고 있다.

또한 Nogami(1985)는 잔적토에 해당하는 부분의 상부를 래터라이트질토(lateritic soil), 하부를 사프로라이트질토(saprolitic soil)라 부르고 잔적토에서는 양자를 총칭해서는 안되는 것으로 하고 있으며, 화산회토의 풍화물 및 화산성조립토도 잔적토로 하는 경우도 있다. 잔적토에 관련된다고 생각되는 각종 토질명이 자연발생적으로 사용되고 있다. 예를 들면 열대지방의 흙이라는 의미에서 열대성토, 입상으로 풍화된 것을 입상풍화토, 화강암이 풍화된 것을 화강토라고 부른다. 우리나라에서 대표적인 풍화잔적토는 화강토인데 이것은 전술한 입상잔적토에 해당된다. 화강토 중에는 극단적으로 풍화되어 적색 및 황색을 나타내는 것도 있으며, 이들은 화강토가 지닌 사질토의 인상과는 일치하지 않으나 풍화잔적토로 하면 지장은 없다. 풍화잔적토의 공학적 특성은 기본적으로 흙의 성인에 달려 있으며, 퇴적토와 다르고 흙의 생성과정에서 응력해방을 받으면서 풍화변질이 진행되어 화학성분의 이탈에 따라서 강도가 저하되는 한편 이탈물질의 재침착에 따라 2차적인 결합력을 나타내는 것이 특징이다. 이러한 과정을 거쳐 생성된 흙의 특성은 재질이 현저히 불균일하고 또한 불연속적으로 변화하며, 물리, 화학적 작용력에 대하여 불안정하고, 일반적으로 비포화 상태인 것 등인데 이들의 특성은 불교란상태의 시료에서 현저하게 나타난다. 실무적으로 풍화잔적토를 기초지반으로서 취급할 경우에 주위할 점은 N 치가 강도에 비해 크고 절토사면은 완만하게 되기 쉽고 건습반복 및 동결융해에 의하여 급속히 약화되는 것 등이다. 한편 재료로 취급할 경우의 문제점은 흙입자의 분해 및 침수에 의한 강도저하와 변형, 침투수에 의한 토성의 변화, 흙입자 파쇄에 의한 다짐특성의 변화 등을 들 수 있다. 화강토와 표준사에 대하여 동수구배를 반복하여 작용시킬 경우에 투수계수를 구하면 표준사는 투수계수가 변하지 않으나 화강토는 대폭적으로 감소되어 원래대로 되돌아 가지 않는다. |

|

|

|

|